Учебник CSS

Невозможно отучить людей изучать самые ненужные предметы.

Введение в CSS

Преимущества стилей

Добавления стилей

Типы носителей

Базовый синтаксис

Значения стилевых свойств

Селекторы тегов

Классы

CSS3

Надо знать обо всем понемножку, но все о немногом.

Идентификаторы

Контекстные селекторы

Соседние селекторы

Дочерние селекторы

Селекторы атрибутов

Универсальный селектор

Псевдоклассы

Псевдоэлементы

Кто умеет, тот делает. Кто не умеет, тот учит. Кто не умеет учить - становится деканом. (Т. Мартин)

Группирование

Наследование

Каскадирование

Валидация

Идентификаторы и классы

Написание эффективного кода

Самоучитель CSS

Вёрстка

Изображения

Текст

Цвет

Линии и рамки

Углы

Списки

Ссылки

Дизайны сайтов

Формы

Таблицы

CSS3

HTML5

Новости

Блог для вебмастеров

Новости мира Интернет

Сайтостроение

Ремонт и советы

Все новости

Справочник CSS

Справочник от А до Я

HTML, CSS, JavaScript

Афоризмы

Афоризмы о учёбе

Статьи об афоризмах

Все Афоризмы

| Помогли мы вам |

Нашествие таннгытан, или Как чукчи сражались с Российской империей - «Интернет и связь»

Победой в войне с Российской империей может похвастаться не так много народов. Тем удивительнее, что в этом списке находятся герои популярных анекдотов — чукчи. Даже в конце войны русские боялись продавать им огненную воду, потому что никто не знал, что придет после этого в голову воинственному оленеводу. Почему за чукчами закрепилась такая грозная слава, читайте на .

Эрмэчьыт звучит гордо!

Количество чукчей на момент их встречи с Российской империей было небольшим — около 10?000 человек. Во многом это было обусловлено суровым климатом и скудной природой, не способной прокормить большое население. Поэтому с самого детства чукчи подвергались суровым тренировкам, а выше всего в их обществе ценились богатство и грубая физическая сила.

Чукотское сказание так описывает тренировку мальчика, который хочет стать богатырем: «Он целый день бегал по тундре, носил тяжести, приходил домой поздно ночью и спал стоя — опершись о полог».

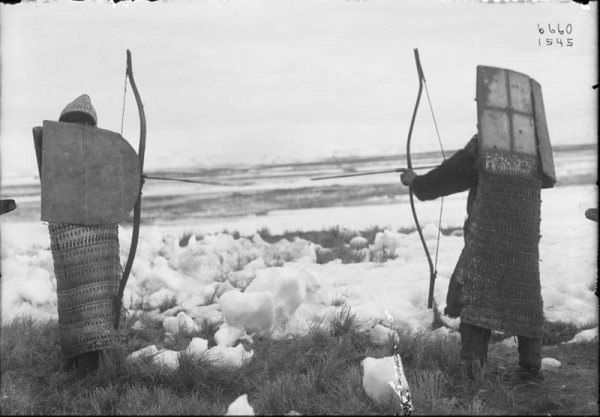

Любимой игрушкой чукотских детей был лук, а показателем высшего класса считался выстрел стрелы, расщепляющий воткнутый в землю прут.

Силачей называли "эрмэчьыт", и они пользовались большим уважением и авторитетом. По праву сильного такой человек мог забрать понравившуюся ему вещь, вызвав на единоборство ее хозяина.

Мне нужны твои олени, таннгытан!

Когда русские только начали осваивать крайний север, техническое развитие чукчей соответствовало неолиту: наконечники копий и стрел изготавливались из кости и камня (кремния, обсидиана, горного хрусталя).

Также чукчи постепенно начинали переходить от охоты на диких оленей к их разведению в домашних условиях. Впрочем, получалось у них это плохо, зато соседи чукчей в этом преуспели, за что и поплатились.

Подогнав свою идеологию под современные реалии, чукчи разделили все на самих себя «лыгъораветлан» (настоящие люди) и других народы «таннгытан» — чужаки. Последние в представлении чукчей существовали исключительно для того, чтобы «настоящим людям» было откуда брать оленей для своих стад, пушнину, женщин и вообще все, что пригодится в хозяйстве.

Благодаря постоянным тренировкам, чукчи в военном отношении на голову превосходили соседей. Российский этнограф Степан Крашенников писал: «Двадцать чукчей прогонят верно пятьдесят человек коряков…»

Поэтому неудивительно, что соседи чукчей коряки с охотой принимали российское подданство в надежде на защиту от свирепых соседей.

Злокозненность «немирных чукоч»

Первые попытки привести к присяге чукчей и заставить платить их ясак были неудачными. Чукчи, которые и так были небогаты, не понимали, зачем отдавать ценные вещи кому-то еще. Когда же казаки Нижнеколымского острога решили взять заложников, чтобы обеспечить дани, то не учли одной особенности воинственных оленеводов — презрения к смерти. Побежденный в поединке чукча не просил пощады, а просил смерти, так же поступали и больные члены племени.

Поэтому, когда казаки с помощью алазейских юкагиров захватили в плен чукотского князька Миту и потребовали от его подданных платить ясак, чукчи пожали плечами и осадили Нижнеколымский острог, где держали пленного. На угрозы убить заложника чукчи не реагировали и не давали казакам выходить из крепости для рыбной ловли. Вскоре жители острога, чтобы не умереть с голоду, вернули Миту.

Освободившись, Мита тут же напал на шедших с ясаком в Нижнеколымское зимовье юкагиров, «луцчево ясашного мужика Ерма с сыном да с племянником побили… а государевых 50 соболей взяли и увезли в свою землю на Чухочью реку».

В экспедиции в земли чукчей русским помогали коряки и юкагиры, за что и поплатились. Чукчи стали в отместку нападать на их стойбища, угонять оленей, уводить в рабство женщин и детей.

Якутские воеводы писали в Москву, а затем и в Санкт-Петербург о злокозненности «немирных чукоч», не желающих платить ясак и разоряющих «русских ясашных людей — коряк и юкагирей».

По приказу Екатерины I

Череда неудач казаков в северных краях вызвала недовольство в Петербурге. Делом покорения Чукотки озаботился сенат. В 1727 году принимается решение о формировании секретной дальневосточной экспедиции для поиска путей к Большой Земле — Америке и приведения в подданство всех «немирных иноземцев», живущих на этих путях. Подготовленный сенатом указ подписывает Екатерина I.

Покорение чукчей доверили казачьему голове Афанасию Шестакову, которому по случаю присвоили звание главного командира Северо-Восточного края, а его помощником назначили капитана Тобольского драгунского полка Дмитрия Павлуцкого.

По пути Шестаков, который был простолюдином, получившим дворянство за выслугу, и командир казаков Павлуцкий — потомок белорусских шляхтичей, не смогли договориться между собой о единоначалии и сильно повздорили. В итоге их отряды разделились.

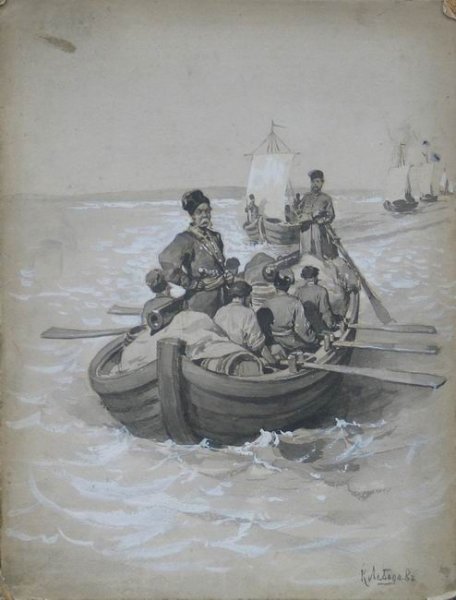

Отряд Шестакова сильно потрепало бурей в пути, поэтому он был вынужден высадиться недалеко от Тауйского острога.

Рекрутировав в отряд тунгусов и ламутов, Шестаков двинулся к Анадырску по суше. Чукчи встретили казаков и их союзников на р. Погыче в шестистах километрах от границ «чукотской землицы». В ходе ожесточенного боя отряд Шестакова был практически полностью уничтожен, а его командир — убит.

Жестоко убивающий Йэкуннин

Когда команда Павлуцкого из 230 казаков прибыла в Анадырск, к ней присоединились 280 коряков и юкагиров. В поход сводный отряд выступил в апреле 1731 года. По меркам крайнего севера это было большое войско: более 500 нарт, запряженных оленями, с людьми, пушками и припасами катились по пустынной горной тундре.

Первые же столкновения показали, что в открытом бою чукчи сильно уступают казакам. Аборигены были одеты в неуязвимые по местным меркам «доспехи» из кожи моржей, но пули из русских ружей легко пробивали такую броню. А вот наконечники стрелы и копей из обсидиана не могли причинить серьезных увечий казакам, одетым в железную броню.

Воевать в обороне чукчам тоже не удалось: немногочисленные укрепленные стойбища не могли сопротивляться пушечному огню. Кроме того, чукчи непоколебимо верили, что враг никогда не войдет в их яранги и землянки, так как побоится мести духов-покровителей. Если с другими врагами это работало — ни коряки, ни ительмены-камчадалы, свято верившие в духов жилищ, никогда не врывались в жилье противника —то казаки о духах ничего не знали, да еще применяли пороховые гранаты. В чукотских преданиях осталась память о Павлуцком, который именуется «жестоко убивающий Йэкуннин».

В результате череды столкновений во время похода Павлуцкого чукчи потеряли десятую часть своего народа. Павлуцкий получил чин майора и назначен якутским воеводой, главой самого обширного уезда в Российской империи. Чукчи же отказались признавать свое поражение и перешли к партизанской тактике и ужесточили набеги на коряков, юкагиров и русских.

Например, в 1737 году чукчи доходили до Нижнекамчатского острога, расположенного в 1000 км к югу от Анадырска. Свои набеги чукчи проводили с началом полярной ночи, когда казаки и солдаты не отваживались покидать стены острогов.

Искоренить вовсе

Такое поведение туземцев вызвало гнев императрицы Екатерины I, которая издала: «На оных немирных чукч военною оружейною рукою наступить и искоренить вовсе, точию которые из них пойдут в подданство Ея Императорского Величества оных так же жен их и детей взять в плен и из их жилищ вывесть и впредь для безопасности распределить в Якутском воеводстве по разным острогам и местам между живущих верноподданных».

Якутский воевода майор Павлуцкий собрал 407 казаков, солдат и гренадеров и отправился в поход. На этот раз чукчи, наученные предыдущей карательной экспедицией, откочевывали маленькими группами в горы. В то же время они нападали на российский отряд и угоняли оленей.

Прокормиться в ледяной тундре было непросто, и через четыре месяца команда Павлуцкого, съев всех 5000 оленей, взятых у коряков, была вынуждена повернуть назад, потеряв только от голода полсотни казаков и солдат. Поход особого успеха не имел.

Через год чукчи совершили налет на коряков, угнали несколько тысяч оленей, причем под самым носом у казаков — неподалеку от Анадырска. Павлуцкий организовал погоню. С авангардом из 97 казаков, 35 каряков и одной пушкой он оторвался от главных сил и в устье реки Орловой настиг противника. На этот раз чукчи не думали бежать. Выстроившись в ряд на скале, 600 чукотских воинов в костяной броне ждали русских.

Павлуцкий решил атаковать: 97 русских пошли в лоб на шесть сотен чукчей. Подъем по скале к чукчам был непростым — дул сильный ветер, швыряя в лицо наступавшим снег. Казаки и солдаты дали залп из ружей и единственной имевшейся при отряде небольшой железной пушки.

Наученные в боях с русскими чукчи упали в снег, большая часть картечи и пуль просвистела над их головами. Затем чукчи ударили врукопашную: волна воинов в костяных доспехах захлестнула отряд Павлуцкого. Сам Павлуцкий оказался окружен. С трудом чукчи свалили его арканами и добили ударом костяного копья в горло.

Чукчам досталось много трофеев: знамя отряда, железная пушка, четыре десятка ружей, много холодного оружия и снаряжения. Правда, шаманы так и не поняли, какие духи заставляют работать пушку, поэтому ее бросили.

Русское подданство? Нет, не слышали

Война с чукчами оказалась очень разорительной: в 1763 году подполковник Ф.К. Плениснер писал в своем отчете, что расходы на ведение войны превзошли доходы от дани и трофеев почти в 50 раз. В итоге в 1764 году сенат издал указ о ликвидации Анадырского острога и прекращении войны. От войны было решено перейти к торговле, но только в 1788 году, после долгого отчуждения, была открыта ярмарка на реке Анюй.

14 октября 1779 года Екатерина II подписала высочайшее повеление о принятии чукчей в российское подданство. Конечно, чукчи об этом не знали, как и не понимали, зачем русские понавтыкали в землю тридцать железок причудливой формы (30 железных гербов в Беринговом проливе были установлены для подтверждения того, что это территория Российской империи).

Поэтому когда в 1791 г. на Чукотке побывала экспедиция Иосифа Биллингса (англичанина на российской службе), в ее отчетах говорилось, что самим чукчам об их российском подданстве ничего известно не было.

Это не помешало обозначать на картах середины XVII века Чукотку как российскую территорию. При этом в государственных документах отмечалось: «Чукчи народ не вполне покоренный, на своей территории управляются и судятся по собственным законам» и «ясак платят количеством и качеством какой сами пожелают и когда пожелают».

Первая российская администрация появилась на Чукотке только в 1912 году, да и то воспринималась местными как торговая фактория.

Читайте также

Видеофакт. После парада в Курске перевернулся легендарный танк

Минобороны России запуталось в немецких танках "Тигр" и Т-IV

Фотофакт. Наверное, самый опасный уазик в мире

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

- © Профессиональный праздник программистов узаконили - «Интернет»

- © Смарт-динамик Apple HomePod выйдет в конце года ограниченной партией - «Новости сети»

- © Apple патентует смартфон со складным дисплеем - «Новости сети»

- © «ВКонтакте» не хочет идти на IPO - «Интернет»

- © Зона .ru доросла до 2 млн доменов - «Интернет»

- © Акции «Яндекса» падают в цене - «Интернет»

- © ICQ купила российская компания - «Интернет»

- © Разработчик рассказал о самой мощной российской торпеде, способной уничтожить авианосец - «Интернет и связь»

|

|

|